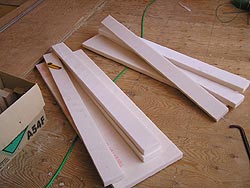

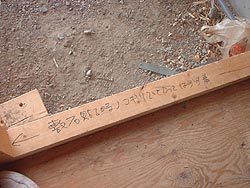

垂木

屋根の垂木。この前naruchanと溝を付けた材。

« 2005年04月 | メイン | 2005年06月 »

屋根の垂木。この前naruchanと溝を付けた材。

お世話になっている石材輸入商社からクーラーをいただいた。しかも2台。しかも新品。しかも取り付け工事費まで御祝儀袋に入れていただいてしまった。どうもありがとうございます。

全部で5つ付けるので本当にありがたいプレゼントです。

東京からゴールデンウィークを利用して遊びに来ている妹夫婦が建築中の家を見学。小学生の姪っ子も足場を上って2階にも上がる。

姪っ子ふたりがこの前見に来た時は1階を作り始めたときだったっけ。

屋根の下地合板貼り。

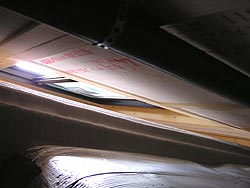

端から下を見たところ。

勾配は3寸5分勾配(1尺行って3寸5分下がる)。思った程きつくなく作業するのに問題無い。

居間から見上げたところ。

台所から見上げたところ。

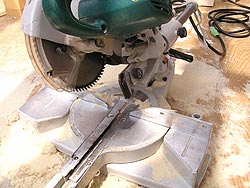

ピアノ室の2階吹き抜け部分のパネルを作る。ここも屋根に絡むので上端が斜めになるので丸ノコも傾けて材を切る。

2階の居間の床で作業して完成。取り付けは土曜日の予定。作らなくてはいけないパネルも残り少しだ。

しばらく好天に恵まれたが明日、明後日と雨の天気予報。合板を濡らさないためと濡らしてはいけない屋根の断熱材があるので屋根にブルーシートをかける。友人のnaruchanにもらったブルーシート大活躍。教えてもらった止め方で仮止め。

2階の床にもブルーシートをかけて本日の作業終了。

今後の大まかな予定。

16日までに屋根の下地合板に50mmの釘打、断熱材のビルボード貼り、防水のアスファルトシーリング貼り。その後屋根屋さんが20日くらいまでガルバリウム合板で屋根貼り。

屋根屋さんが屋根を貼っているころサッシを取り付ける。

サッシの取り付けが終わったら胴縁打ち。5月第4週くらいか?

友人のnaruchanの忠告を受け、ワークマンで軽量で滑らない靴を買い、お世話になっている町の金物屋さんへ安全帯を買いに行く。いつものようにツケにしておいてくれる。ベコ飼いのお友達も店主と店の隅でコーヒーを飲んでいたので混ぜてもらってコーヒーを飲みながらおしゃべり。

「在来建築は木(を組んで)でもたせているから木の寿命が家の寿命、ツーバイフォーはビスでもたせているからビスの寿命が家の寿命なんですよね」と僕。すると金物屋さんは「あとねぇ合板のボンドの寿命もなんだよ。日本の湿気で合板のボンドがやられれば寿命」

さて、午前中で昨日から降った雨がやんだので午後から現場に出向いたんだけど例によってブルーシートで守りきれず1階も2階も水浸し。この時のために買っておいた絞れるモップでどんどん水を拭き取っていく。

頭の中には午前中のおしゃべりがぐるぐる回っていた。「合板のボンドが湿気でやられたら寿命」。。。

ピアノ室の吹き抜け部分(2階南、西)のパネルを建てる。

作業の邪魔になるので壁が倒れないように仮止めしておいたパネルをはずし、

雨よけのために仮止めしておいた合板もはずす。

久しぶりに吹き抜けが吹き抜けた。

2階南側のパネルと、西側のパネルを立てビスで仮止め。

作業のため一時的にはずしたパネルを戻し、ピアノ室吹き抜けとキッチンを隔てる壁になるパネルも立てる。

下から見たところ。

階段になる予定の場所。2階から。脚立の下の四角い部分は床下への入り口。点検口。

本日の姿。雨がやんで天気が良くなったと思った途端にまた「大風」。またブルーシートが裂けまくるかな。早く内装に入りたいなぁ。

雨よけに張っていたnaruchanにもらったブルーシートを外し釘打ちの準備。

エアーの釘打ち機でバンバン打っていく。子供の頃からいろんなものを作ってはきたが1時間あたりに打った本数としては生涯最高だろう・笑

友人のnaruchanの忠告を聞いて安全帯をつけての作業。高いところも平気というか馬鹿なので好きな僕には、場所を移動する毎の金具の付け替えが非常に面倒くさい。でも友人の忠告は聞いておくもんだ。それに5本くらい突き抜けてしまった失敗釘を抜くときは危険な体勢だったので安心できた。

屋根の縁の強化のため(断熱材と同じ厚さの)9mmの下地用合板を105mm幅に切ってビスと釘で止めていく。

周囲に一周させた。

屋根に一周させた合板の内側にビルボード(断熱材)を止めていく。下から始めて、

端は余った部分を(屋根から落ちないように・笑)カッターで切って納めていく。

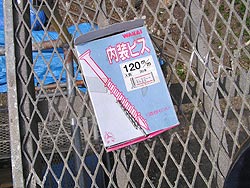

止めていくのは120mmの内装ビス。エアーの釘打ち機ではなくて玄能(げんのう)で次々と打っていくのはとても気持ちのいい作業だ。

最上部。帯状に細い隙間が残ったのでカッターで切ってきれいに埋めていく。

全て断熱材を敷き止めたところ。田植えが終わったばかりで景色も美しい。

YKKの方が打ち合わせを兼ねて現場を見に来てくれる。

建築士さん、カミさんを交えてサッシの色、型ガラス(透明では無いガラス)にする部分、居間の上部のサッシのクレセント錠の位置は可能な限り下につけたい等打ち合わせする。色はグレイに決定。納品は5/25(水)に決定。

屋根の防水のためアスファルトルーフィングを貼っていく。

雨漏りのする家にしたければ上から貼っていけばいいのだけど(笑)僕は雨漏りのする家はいやなので下から貼っていく。単に雨をよける在来工法と違って構造にまで関係しているツーバイフォー工法で水が入ったら致命的。

上下方向には10cm、横方向には20cm重ねていく。重ねる分はシートにラインが印刷されているので作業が楽。材料が途中で足りなくなったので続きは明日。

MacOSXのウィジェットで見ると明日から雨の予報なので明日、朝終わらせてしまえばギリギリセーフだろう。雨の度に時間をかけてブルーシートで雨対策しなくてすむかと思うと嬉しい。とはいっても西側の屋根が残っているが。

メインの屋根は一区切りついたが西側の屋根はまだまだ。材料を切る。

キッチンから見たところ。屋根のために垂木をかけた。

メインの屋根は3寸5分勾配だがこちらは4寸勾配。

壁面に合板を貼る作業をしていて気が付いたら6時半。日がのびた。掃除、後片付けをしたら日が暮れてしまった。

昨日、材料不足で途中になっていた屋根の防水。天気予報が雨なので朝一番で作業しようと思っているところへもう降り出した。アスファルトルーフィングを買ってきてくれる建築士さんはまだ到着しない。途中まで施工した下に水が入ってしまったら乾かす術が無いから全て外してやり直すしかない。まいったなぁと思いブルーシートを濡れた3寸5分勾配の屋根の上にひとりで貼り始めたところに建築士さん登場。一気に残りわずかのアスファルトルーフィングを貼って事なきを得た。良かった。基礎を通す配管の時に続いて致命的なミスになるのかと思った。今日、雨が降り続けたがこの屋根の下は雨が入らず快適な作業が出来た。雨の多い日本。まず、屋根をかけてしまう在来工法の素晴らしさを改めて実感。でも、在来工法は素人には無理だ。

建築士さんに良い事を教えてもらった。丸ノコのガイドに木をビスで止めた。なんでガイドに穴がふたつ開いているのかなぁと思っていたけどこういう事だったのだな。たったこれだけのことなのに合板の幅を1mmつめるなんて作業もお茶の子さいさい、なんである。すごい。

今日のメインの仕事は合板貼り。パネルの外側に9mmの下地用合板をビスで止めていく作業。雨なので合板を止めるときはびしょ濡れになる。濡れるだけでなく雨で滑る足場の上で大きな合板を一人で支え持ち上げたり回したりして決められた場所に当てはめるだけでも大変だ。晴れてれば相当楽だろう。7時に上がって風呂に入ったら下着までびっしょりだった。

後で外側から釘で止めていく時に合板の両端だけでなく中心部にも打つのであらかじめ墨壷で墨打ちしておく。

窓のサッシが入る予定のところは抜いておく。

屋根と関係する壁の上部は当然屋根の傾きに斜めにカット。

417mmの長さはツ-バイフォー工法だと至る所に出てくる。時間がある時にあらかじめ大量に切って準備しておく。異常な程に乾燥しているので材がやせているところも有るので418mmも用意しておく。

2階、居間の北東側から将来トイレになるはずの場所を通してピアノ室の南側の吹き抜けを見たところ。

雨で暗く6時半には曲金の目盛りが読みにくかった。

昨日、現場を見に来てくれたYKKの方に電話。サッシの変更。

ピアノ室吹き抜けの2階部分には南と東にFix(開かない固定ガラス窓)を入れる計画だったが東側を引き違いに変更。手の届かない頭上の窓を引き違いに変えた。と言うのも、もともと東側には吹き抜けの天井まで届く作り付けの本棚を作る予定。なので当然、最上棚まで手が届くためのハシゴを作って置いておく。なのでそれを持って西側に移動すれば簡単に開けられる事に気が付いたため。

釘袋に無理矢理道具もつめて使っていたけど素人大工でも最低限必要な道具を持って足場に上がるには心もとなくなってきたので新しく買う。

今どきのはまずワンタッチで着脱できる太いベルトを買って後は自分の仕事内容にあわせて必要なアタッチメントを買ってつけるシステムになっているのだった。合理的。とりあえず僕はカッターナイフ、スケール、鉛筆、マジック、超ミニバール等を入れる袋と玄翁(トンカチ)を挿せる金属の輪を買う。銅縁打ち等の壁面作業で釘やビスを大量に使う時は今まで使っていた釘袋もつけて使える。

昨日、雨に濡れながら1日作業して風邪をひいた。

西側の屋根の続き

いよいよ西側の屋根の下地合板貼り。

ピアノ室吹き抜け部分とキッチンの上の屋根。

ピアノ室2階吹き抜けの窓から屋根を臨む。

西側の屋根は合掌になっている。

写真では見づらいが屋根の中程に、鉛筆や道具などの落下防止の木の棒を仮止めして作業。

あともう少し。

手前は一足先に作業の終わった東側の屋根。

最後の一枚。これで西側の屋根の下地合板貼りは終わり。東側の屋根は3寸5分勾配だったがこちら西側は4寸勾配。

先日、同じ幅の材をとるいい方法を教えてもらったが今日、屋根に必要な60cm前後の幅に合板を切る際にガイドを使えず定規を使って切ろうとしていたら建築士さんに貸してもらった長いガイド。これまたものすごく便利。

屋根の釘打ちは金。どんどん無くなる。西側の屋根だけで4巻き以上使用。

東側の屋根同様、縁に補強のための縁取りをしていく。

こんな感じ。

通気層

東側の屋根は面積の広い大屋根だ。通気層を作って快適な室温が保たれるよう設計されている。3寸5分勾配の傾斜は上昇気流が生まれて夏は暖められた空気がここから吹き出す予定。予定通りうまくいきますように。(もちろん、このままでは雨が入るから正面は壁で多い、実際には下側から空気が流通するように仕上げます)

今週の天気は期待大

でも、今にわか雨降った。

屋根の断熱材。濡れてはいけないのでブルーシートで養生しておいたがこれから貼るのでシートを外し屋根まで何枚か運び始めたところでにわか雨。大雨が30分以上続きあわててまた元の場所まで降ろしてブルーシートをかけた。

と、雨はやみ一転明るい太陽の強い光が。モップで水を拭き取りしばらく乾燥させた後、断熱材を貼る。

周辺部は補強のための9mmの合板を105mm幅でまわしてある。垂木の上に釘で止め端が浮き上がらないように短いビスで数カ所止めておく。

東側の屋根同様、アスファルトルーフィングを貼っていく。

10cmずつ重ねて。東側の屋根はただの長方形だったがこちらは壁や東側の屋根と関係しているので少し作業が多い。

壁の部分はアスファルトルーフィングを切らずに壁にまで立ち上げる。

これをやらないと屋根の下地合板に雨が入る。ツーバーフォー工法は壁や屋根の合板が構造を兼ねているので合板が湿気でやられて痛むと建っている強度が不足することになって致命的。

今日の作業はその意味でもかなり重要。

最上部は二面にまたがって貼ってある。

東側の屋根に食い込んでいる部分。

全体に貼り終わったら、

端をカッターナイフできれいにそろえていく。この作業が結構大変。下手をするとアスファルトルーフィングが割れる。第一、とても切りにくい。

本当にアスファルトなのでアスファルト道路をカッターで切っているようなもの(?)でカッターはすぐ切れなくなる。

屋根の壁と関係する部分は更に防水のためのシートを貼る。水が合板の中ではなくアスファルトルーフィングの上に出るよう。

透湿シート。

玄関の梁がかかった。

明日から屋根屋さんが屋根を仕上げにくるので玄関の上の屋根も急いで追いつかないといけない。

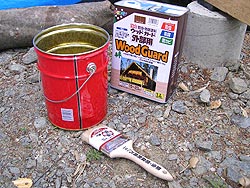

外壁木部(レッドシダー)や屋根の下、玄関のひさしの部分などに塗装するウッドガードの色を確認するためのテスト塗り。

針葉樹合板にも。

お世話になっている町の金物屋さんより「注文していたサッシを発注しますよ。変更は無いですね」との電話。発注をお願いする。

窓24カ所と勝手口一つ、全部で25カ所。

25日に納品。予定では2日間で取り付ける計画。ちなみに僕はサッシの取り付けの経験はありません。サッシの取り付けのうまい方、経験者、体験してみたい方。来週5/25(水)と26(木)にやってますから良かったら遠慮なくどーぞ・笑

今日は普通の建築現場のようだった。作業している人間が今までの最多で5人もいたからだ・笑

上下水道の配管をしてくれている設備屋さん、屋根を貼ってくれている板金屋さんがふたり、木に塗料を塗っているカミさんと僕。

まあ、普通の現場だったら5人だって少ない方だけど。

待望の屋根屋さんが入った。アスファルトルーフィングの上にガルバリウム鋼板を貼っていく。(西側屋根)

今にも雨が降ってきそうな天気。

東側の屋根は大まかなところは終了。

西側の屋根。作業中。

3時のお茶にしようとしていたら雨。屋根作業は雨にたたられる。まだ鋼板の間にアスファルトルーフィングが見える。

西側合掌部分。

西の屋根が東の屋根の下に食い込んでいる部分。

西側の屋根は4寸勾配で雨の中の作業は滑って危険。屋根屋さんは早上がり。明日の天気次第では日曜日に来て作業してくれるという。でも、きっと明日は晴れる。

玄関の屋根はツーバーフォー材と針葉樹合板の上にガルバリウム鋼板を貼るだけ。下から見上げた時にそれらの材も見える。日光や風雨、虫の被害から木を守るのと美観を兼ねて塗料を塗る。

針葉樹合板に着色するカミさん。ムラ無く塗って結構きれい。

玄関の柱、垂木、梁を着色する前。

まず1回塗ったところ。

2回塗って仕上げるのだが雨がぱらついてきた。

雨よけにブルーシートをかけて作業続行。

設備屋さんが上下水道の配管作業。これは2回のトイレの配管のためのドリル穴を開けているところ。

1階から上下水道を2階に持ち上げるための各種配管の穴を開けているところ。

管のまわりに凍結や湿気防止の断熱材を巻いたり細かな作業を、

狭い床下でやらなくてはいけない。大変な仕事だ。ひとつの作業が終わるたびにほうきで木屑などきれいに履きながら作業されていた。

汚い現場から良いものが作れないのは職人の世界の常識。整理されていない現場は要するに作業している人の頭の中が整理されていない、ということ。

木部の着色が今日の主な仕事だったが出来る限り壁面に下地用合板を切ってビスで止めた。

まるで真夏のような陽気。今日はいろんな業者さんが来て「現場」だった。

水回りの工事をお願いしている設備屋さん、屋根工事をお願いしている板金屋さん二人、電気屋さん二人、サッシの見本を持ってきてくれた町の金物屋さん、建築士さん、そしてカミさんと僕。

10時と3時のお茶の時間のお茶や缶コーヒーがどんどん無くなる。

町の金物屋さんが置いていったサッシの見本。25日に搬入。取り付けが少し不安。

電気屋さんと現場で図面を見ながら細かい点を確認していく。

あさってからの作業に備えて置いていった大量の電線。

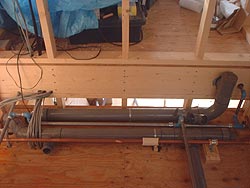

設備屋さんが工事している配管。

1階から2階に管が通った。

昨日、着色した垂木に着色した合板を貼っていく。

周辺部に貼る補強のための9mmの合板も用意。

合板を貼ったら、

断熱材の9mm厚さのビルボードを貼っていく。

端の形はやや複雑だが入れていく。

防水のためのアスファルトルーフィングを貼る。

真夏のような厚さでシミ出てきたアスファルトで靴がべっとり。

板金と板金を噛み合わせていく。

仕事毎にいろんな道具があるものだ。

端も噛み合わせる。

玄関屋根を下から見たところ。

玄関屋根の完成。

屋根の板金(ガルバリウム鋼板)を噛み締める道具。90度右に倒れたコの字型の板金を並べ出っ張ったところに逆向きのコの字型の帯をはめてこの道具で噛み締める事で雨水が入らなくなる。

東側の屋根の完成。

勝手口の屋根の工事。勝手口と言っても台所は2階なので裏口と言った方が正しいのかも。

半畳くらいの小ささだけど他と同じように合板を貼り、

周辺部に補強の材を貼り断熱材を貼って、

防水のアスファルトルーフィング。

これからは石彫りで全身汚れまくった僕や散歩で全身汚れまくった愛犬「小春」はピアノ教室の時間はここから出入りする事になる。もうあまりの汚さで驚かれる事もなくなるだろう・笑

とりあえず屋根は完成。塗らしたくない資材や、これからの作業は雨の心配はやっと無くなった。

壁面の下地用合板貼り。これから南西側ピアノ室吹き抜け2階の窓の上の合板を貼る。貼る前の様子。

横1820mmの合板をひとりで正確な位置に合わせながらビス止めするのは難しいので破材をビスで止めそこに乗せて一人で作業する。

こんな風に乗せてすかさずインパクトドライバでビス止め。

無事貼り終わり。

同様に居間の窓枠の上も貼る。

残りふたつ共貼りたかったのだけどひとつは何とか貼ったけれど足場も無く高い位置でもう一枚は一人では無理だった。

玄関に敷く石を発注した。722mm×1265mm×24mmを3枚。AG98という白御影石だ。滑らないように表面はコタタキ仕上げ。

発注と言ってもお世話になっている石屋の社長さんの「好きな石種、サイズで注文していいぞ、プレゼントするから」の言葉に甘えて頼んだ。

実は最初の計画では玄関は木の予定だったが雨雪などの水気の問題や木材の摩耗が心配で木は嫌だなぁと思っていた。だけど玄関の下地は基礎コンクリートのレベルが来ている訳ではなく他の1階の部屋と同じく垂木で持ち上げられている。そこに石を敷くのはどうかなとも思っていた。結局限界ギリギリの24mm厚にして(それでも3枚で200kg超)軽くした。万が一石の下の下地合板に問題が起きた際にはヒビが入る事で逆にそのことがわかってよいだろう。

近く、友人のnaruchanがまた手伝いに来てくれるから力仕事に友人をコキ使うことになりそうで悪いんだけど一緒に施工してもらおう。

ステンドグラス

以前に買ったステンドグラスを現場に持っていった。というのも毎日現場から帰る時にステンドグラスが入るはずのスペースが小さいような気がしていたのだ。

で、実際に持っていって玄関横の予定していたスペースに当てはめてみたところ見事に寸法違いで入らず。寸法を連絡した際に建築士さんとの間で連絡ミスがあったみたい。

1時間程かかって作り直す。心配になって何度もステンドグラスを計りなおしながら。現場にいた電気工事の方にテレビモニタ付きのインターホンをつけるためのスペースも聞いて適当な位置にはめる場所を決め直す。

ついでに壁面の合板もステンドグラスの部分を抜いて貼り直した。

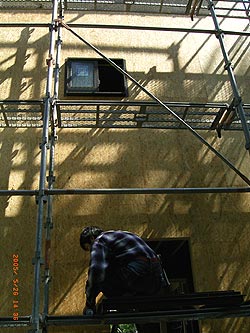

玄関の屋根の上に追加の足場を組んでもらった。最初からの予定通り。これがないと壁面の作業ができないから。

二人で来てひとりは屋根の上、ひとりは下から必要なものを投げ上げたり手渡したり。

手際よくどんどん組んでいく。

こんな風に斜めの屋根の上に組まれている。(だから屋根ができるまでは組めない)

これで作業が楽になる。例えばおととい断念した作業もできるようになる。

今日から電気工事が始まった。あちこちにケースや

電線が通り始めた。

1階から2階へも。

付けるべき物の場所や種類を間違えないようにガムテープに書いて貼ってあった。

電気工事といってもツーバイフォーの場合はパネルの中に電線を通さなくてはいけないのでドリルで穴を開けたり大工さんみたいだ。

電気屋さんのイメージが変わりました、と言うとツーバーフォーは(ドリルでの)穴開けと(ドリルで開けた穴の木屑の)掃除ばかりやってます、と笑う。

自分でほうきとちりとりも用意して丁寧に掃除してから帰っていった。ここにもプロフェッショナルがひとり。これから半月くらい通って来てくれるみたいだ。

金物屋さんからサッシの搬入。予定では数日後の予定だったが今、忙しくて置き場の確保が難しいのでどんどん搬入するとのこと。

枠に組んで納品。

小さいものやはめ殺しのもの以外は納品された。

屋根の上に足場がかかったのでおとといできなかった壁の下地合板を、

かかったばかりの足場に乗ってビス止め。

外壁の下地用合板貼りも佳境だ。2階東側の窓の周りの合板貼りにかかる。

足場に乗って合板を運びビスで仮止め。抜くための窓枠部分を鉛筆を直接当てて線を引く。図面でひく場合もあるのだけど今回は直接あててやる。

仮止めした合板をはずして来て枠の部分を丸ノコで切る。

こんな風にカットして、

ビス止め。

お世話になっているベコ飼いのお友達が、半年程前にご自分の山の木を切ってあったのを山から降ろしている。もし、使える材があったら玄関の上がり框に使わせてもらおうと木を見せてもらいにいく。

左から栗、ナラ、桜。桜の木に決定。近く木挽き屋さんでひいてもらって使えるか使えないか見る事に。もし使えればすでにある程度乾燥しているけれど、そのまま丁寧に乾燥させる。

建築士さんに躯体工事の工事費、材料費、これからの外壁作業の材料代などとしてお金を支払う。

だいぶ日が伸びた。家の中を走る電線が日に日に増えていく。

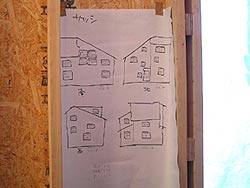

躯体工事がもう少しで終わる。外壁作業やサッシ付けが終われば内装工事に入る予定。内装工事は材料の調達から工事まで自分たちの責任でやっていく事になる。ざっと予定表を作った。明日現場に貼ろう。

外壁工事に使う通湿防水シート。明日から使い始めるかも。

昨日作った予定表と段取り表。早速貼った。

電気工事も着々と進んでいる。「半月くらい通いますから気が付いた事があったらその都度言ってくださいね」と言われている。なんと安心できる嬉しい一言であるか。

こんな形の物をコンセントがつくはずの位置に取り付けている。

設備屋さんの作業の都合でハーフユニットにかぶせていたブルーシートをとる。つい最近まで雨が吹き込む場所だったので雨よけにかぶせていたのだ。

普通のユニットバスは壁や天井まで一体なのだけれど壁にさわらの木を貼る計画なので下半分のユニットバス。

設備屋さんもハーフユニットは初めてだそうだ。

2階に風呂、トイレ、洗面所、キッチンを配置するので上下水道の配管は電気の配線とあいまって迷路のように複雑な様相を呈してきた。

洗濯機のための水道が今日立ち上がった。金属のパイプを持って脚立を上がったり降りたりして金属の切断作業をして配管して。設備屋さん、ご苦労様です。

将来の洗面所と風呂の配管の様子。

今日からいよいよサッシの取り付け。もちろん初めての作業。垂直や水平を出すのが大変らしいし窓はスムーズに動くのか、雨漏りはしないのか難関のひとつ。みんなにも大変だぞーとおどかされてるし。

なるほど、後で防水テープを貼る事になるのだな。

サッシを取り付けるための窓枠とパネルの木枠とは左右上下それぞれ5mm程度の余裕がある。もしピッタリだとパネルや木に変形があったとき窓が開かなくなったり閉まらなくなったりするためだ。万が一の際にもその隙間で吸収する。そこで施工の時には下にかませる薄い板が必要になる。5.5mm厚の"さぶろくばん"(3寸×6寸)のベニヤを午前中に25mm幅にカットしていく。

合板1枚全部帯状にカットしていくとこんなに削りカスが。もったいない。

最初のサッシの取り付け。

建築士さんにひととおりやってもらう。まずは木枠に防水のシリコンをして、

サッシをはめて付随のビスでとめる。その時に注意するのは垂直水平、両対角線の長さ。(違っていたら長方形ではなく平行四辺形に収まっている事になる)

さあ、この後はひとりで残りのサッシを取り付ける事になる。

内側から見たところ。ここは型ガラス。トイレと風呂と洗面所は型ガラスなので透明ではない。

午後、南側の部屋(ピアノ室)の吹き抜け、2階部分のFix(固定)窓搬入。Fixはガラス付きなので重い。僕と建築士さん以外にも設備屋さん、搬入してきた金物屋さんの手を借りて総勢4人で不安定な体勢で足場の2階まで持ち上げてビスで留めた。

みなさん、ありがとうございます。固定窓は垂直水平だけ見ればいいので楽だけど重い。

居間の西側の高い天井にもFix(固定)窓がある。こちらはそれほど大きくないので建築士さんとふたりで取り付け。すでに通湿防水シートを貼っているのでそれをカットして枠の外側にかかるようにして取り付けて周りに1周、防水シールを貼っておく。

この窓は居間のソファから木の梢や月、青空や雪を眺めることになるだろう。素敵な絵を飾った額縁のような窓で嬉しい。

午後、固定窓ふたつを取り付けた後はひとりで黙々とサッシの取り付け。シリコンをうったら水平を見て仮止め。対角線を計って四隅の直角を出す。で、僕は素人なので今日はすでに窓ガラスが搬入されているサッシだけ取り付けた。仮止めしたら実際に窓をはめて微調整するのだ。

この方法なら、はまらなかったとかきつくて閉まらなかったとかなんて事態にはならないですむ。サッシをギリギリまで閉めてその隙間を上下左右で均等にすることも気を付けてうまく取り付けできた(と思う)

ちなみにこれはシステムキッチンをこの窓の下に配置する予定。

きのう急いで作ったこの表が現場で役にたったこと!寸法と場所の確認に重宝した。結局半日でFix(固定)窓ふたつ、サッシ8ヶ所、計10ヶ所取り付け。勝手口も入れて全部で25ヶ所なので残り15カ所。

設備屋さんは着々と各種配管の工事を進めてくれている。

断熱材のグラスウールは湿気に弱いということで浴室の断熱は前に1階の床に使ったものを使うことにする。正式名は"カネライトフォーム"。

1階の床の工事をした時の破材をこんなこともあろうかと全て養生してとっておいたのだ。

ただし、すでにユニットバスは置かれてしまっている下地用合板も取り付けたので、

作業スペースはかなり限られる。この部分など入っていくのがやっと。作業スペースはほとんどない。左はユニットバス、右は壁。

捨てるつもりだった断熱材をどんどんカットする。

2枚重ねにするとパネルの隙間にほぼぴったりと収まるので2枚重ねにする。

1層目は適当に。

2層目はぴったりと。これなんか手作りの良さを最大限に生かした工法かも。プロや職人さんは面倒くさくてやらないだろうなぁ。

浴室からとっておいた断熱材置き場を見る。

電気屋さんの使っているドリル。先が直角に曲がっている。すごい。ぐりぐりやってやると自分で入っていくので強く押し付ける必要も無くとても良いらしい。というかこれでなきゃ穴開けられない場所も特にツーバーフォーだとたくさんあるのかも。

友人が新築祝いにプレゼントしてくれるウインドオーニング用の配線。

外から見たところ。

緑の部分がそれ。ちなみにツーバイフォー工法の方が在来工法より電線は多く必要なのだそうだ。ショーットカットができずパネルの間をわたっていかないといけないから。

また居間の西側の窓の写真。午前中は設備屋さんの仕事とのタイミングの兼ね合いで浴室の断熱材の作業におわれていたので午後からサッシの取り付け。このブログを見て本当に手伝いに来てくれる助っ人「はんなびと」さんが午後から登場するのだ。

北側は全てサッシの取り付け終了。今日、サッシのガラスを搬入してくれたサッシを専門に扱っている金物屋さんが「これだけ現場での微調整が必要の無い現場も珍しいです。大工さんよりうまいですよ」

お世辞だとはわかっています。わかっているけど嬉しい・笑

それにまじで問題がある取り付けだったらお世辞も言ってくれないだろう。気を良くして2日目のサッシの取り付けを始める。でもねえ。昨日は小さい窓ばかりの練習コース。今日は大窓がたくさん。ちょっと緊張。

助っ人に来てくれた東北大学の大学院に学ぶ彼に手伝ってもらい息が合ってきたところで1階南側の大窓ふたつを一緒に取り付けることにする。

うまく取り付けることができてホッとした記念写真。

一仕事終えておいしそうにタバコを吸う彼。いやこのガラスは重かった。これを書いている今でもももが筋肉痛。

もうひとつの南側の大きな窓も取り付ける。

1カ所だけ角が大きく盛り上がってしまっていたので電動カンナで削って平らにしてから作業に入る。

取り付け完了。右下のサッシがそれ。この時点で6時30分過ぎ。この窓の上のサッシを取り付けて終わることにしたのだが

それからが大変だった。

大窓を付けたのでそれより小さい窓だから夕闇が迫ってはいるけど大丈夫だろうというのが甘かった。それまでに大窓の重たいガラスを位置合わせのために中腰で4枚も保持していたのでももがパンパン、ヘトヘトになっていたのだ。

あげく疲れていたので取り付けようと窓枠にサッシをはめてみると寸法違いの別の場所のサッシ。最初にガラス窓を2階の足場に持ち上げてあったのでここでやめるのもしゃくで1階に取りに行き2階に運び上げ(ちなみにまだ階段はついて無い)再度、挑戦。と、また寸法違い。そーとー疲れていた模様。しかも窓枠を超えて足場に降りるときもうももが上がらなくなってしまっていて手で持ち上げながら超えて行く僕を見てはんなびとさんが「もうここまでにしましょう」と言うのも聞かず結局、決行。当然作業中に日は落ち水平器は読めず壁面の鉛筆の印は見えず参った。万事休す、と思った時に思い出した。最近のインパクトドリルは回転中にドリルの先に明かりが灯るのです。日頃「意味ねぇ~」と思っていた機能に救われてなんとか取り付けることができた。でも全体を見ながら作業しなくてはいけないサッシ付けなので、窓ガラスの動きには問題なかったけど明日、日の光の元で見たら問題があるかも。

教訓。なめてはいけない。暗くなってきたら作業をやめよう。疲れている時もなおさら。スキーで足を骨折するのは最後の1本と思って滑る時と相場が決まっているらしい。

とはいえ、サッシは残り居間の4つと勝手口のドアサッシの5つ。

居間のサッシはまだ一部足場がかかっているのでもう少し後になるかも。勝手口は納品待ち。明日は雨のようだ。

= = = = = = = = = =

追記(2005.05.30)

後日、この日の助っ人、はんなびとさんがデジカメで撮った写真をメールで送ってもらった。以下、はんなびとさん撮影の写真。

上の小さい窓は昨日つけた。今日のは大きい窓だ。1階納戸、北側の窓。

最初に試しにはめてみて様子を見る。

問題が無く位置も決まったらシリコンを打つ。

サッシをはめる。垂直水平を出し対角線の長さも確認したらガラス窓をはめてみる。

サッシと窓の関係も見て良ければビスをとめて完了。

玄関脇、ピアノ教室の窓。

ビス止め。

これが問題のこの日最後のサッシの取り付け。この時点で写真の日付を見ると19:37。緊迫してビス留めをしている。

19:49 何も見えなくなってしまっている。

蛍のように光っているのがインパクトドリルのLEDライト。

このブログにアップしている写真は作業の前後の写真がほとんど。作業中の写真は自分では撮れないから。ましてこんな緊迫した場面の写真は作業に必死で自分では到底撮れない。はんなびとさん、どうもありがとう。おかげでいい記録になりました・笑

玄関。敷石を貼る際はこの材をのこぎりでカットしてはずすこと。玄関ドアを取り付ける際には必要無い。

今朝の配管の様子。2階洗面所とトイレの間部分。

設備屋さんは昨日、夜8時30分過ぎまで作業されたそうだ。精密な仕事で大変だ。毎日使うことになる重要な部分だし。(カミさんは設備屋さんと人間で言えば血管にあたる大事な部分ですからね、などと話していたけれど確かにそうだ。)

足場の表示。

仮設トイレ。せっかくなのでドアを開けてみると

こんな感じ。縁のない人には一生縁がないでしょうが現場で仕事をすることがある人には必需品だしよくお世話になります。

最近では野外コンサートや花火大会など屋外で大勢の人が集まる際にも使用されるので女性でも使ったことがある人もたくさんいるだろうけど。そのせいか最近のはカラフルで明るい。小物置き場までついてたりして。

いよいよ躯体工事も終わりに近づいてきた。というか予定ではもうとっくに終わっていなければいけないのだけど。

今日は帯金物を釘で留める作業。

亜鉛メッキの釘を使う。

建物角の補強。

1階と2階をつなぐように留める。

躯体を作る時に驚いたことがある。2階の骨組みを作る時に最初1階とは関係なく作る、のだ。1階の床を作り壁を作ったら、2階の床の枠を作って行くのだけど1階の壁が正確に直角が出ているとは限らないので1階の枠の上にとりあえず同じように材を置いて制作をスタートするけど2階は2階で合板の角の直角は直角だと見なして直角を取りながら新たに作る。1階と2階でずれがあったらつじつまが合うように位置を調整して1階と2階の枠組みを関係づけていく。

斜めに釘を打つことで1階と2階の枠組みに釘を通す。使用釘は赤。20cm間隔が目安。

ちなみに合板と木枠を釘でしっかりと留めることで強度を出すツーバイフォー工法だがその壁と木枠は緑の釘で留める。場所によって違うが10~15cm間隔が目安。

メモ:ツーバイフォーで使う釘は種類によって色分けされていて普通使うのは4殻種類程度。よく使うのは

CN50(緑)、CN65(黄)CN75(青)、CN90(赤)

ここにわかりやすくまとめられている。

システムキッチンのための配管を通すために床に開けられた穴。

洗面所。洗濯機のための水道の管はすでに立ち上がっている。

1階ピアノ室から浴室を見る。

上下水を2階に持ち上げるための配管。

塩ビパイプだけではなくて場所や用途で金属のパイプも使うので切断機を使って正確に切ってねじを切ったりしていく。

関係資材。

残り4つになっていた居間のサッシの取り付け。

4つが田の字に並ぶのでそれぞれのラインをそろえながら垂直水平を出したいところだ。

なんとか全てのサッシの取り付けが終了。

浴室に断熱材を入れる作業の続き。

1階の床断熱の際にでた長い半端な材をたてに入れて

横用にパネルの内側の幅の長さで切って

下から積み上げていく。

できあがり。

浴槽と壁の間。ここを断熱材で埋めてしまえれば湯船のお湯がさめにくくなるのだけど入れないせまさなのでどうしようか思案中。

このせまいところに配管工事するんだから設備屋さんも大変だ。

屋根まわりの仕上げに使うベニヤ合板にウッドカラーを塗る。カミさんが担当。将来ピアノ教室のピアノが置かれるあたりで作業している。

ピアノ室吹き抜けの上から作業している様子を記念撮影。

1度目の塗り終了。2度塗りが基本なので明日、続きをやる予定。けっこうムラ無く上手に塗れてるなぁ。

壁用のグラスウールを買う。6袋全て軽の1BOX車に積めた。本当にこーゆー場面では活躍する車だ。雨でもOKだし。

1階に搬入してみるとこれだけの量。ちなみにこのグラスウール我が家から4,50分かかる超大型ホームセンターにあるのだが家の近くにチェーン店があるのでカミさんが交渉してそこまでは運搬してもらえることになったのだ。ずいぶん手間と時間が節約できる。

午後一番で石彫りの仕事場の大家さんの所へ行く。実は仕事場の土地の大家さんは腕が良いことで知られる大工の棟梁なのだ。予算があればこの方に頼みたかったし実際最初に相談し、建てた家を見学しながら相談させてもらった。結局、自分で肉体労働しないことには建たない予算しか無かったので今の形で建築しているのだが。でも、いろいろと相談にのっていただいた。今度、見に来てくれるという。突っ込みどころ満載だろうけどプロの目で見てもらえると嬉しい。

設備屋さんにお風呂のことで教えてもらったことがふたつ。

ひとつは床の断熱材が余ったのなら壁とユニットバスの隙間に詰めるとかなりお湯が冷めなくなるということ。もうひとつはキャンプなどの断熱のマットを浴槽の周りに巻くのもかなり効果があるということ。

で、まずマットを巻き始める。

だけど体を縦にしてやっとユニットバスと壁の間に入れるだけの隙間しか開いていないので作業は大変。(ちなみにこの写真はもぐった中から撮ったもの。左がユニットバス、右が断熱材をはめた壁、その上にサッシ)

作業中。

カミさんにも手伝ってもらってなんとか二重に巻き終わった。

さらにその後浴槽の下と床の間にも断熱材を敷き詰め最後にマットを敷き、壁と浴槽の間に断熱材を切ったりとったりパズルのような作業を繰り返して積み上げていった。

こんな感じ。捨てるはずだった材料が効果的に効いて冬でも冷めない風呂になってくれますように。断熱材はほぼ使い切って逆に足りないくらいだ。

日曜日だというのに設備屋さんは工事をしに来てくれていた。ありがたい。バーナーなども使っていた。青白い炎が上がっている。

カミさんは昨日の作業の続き。ベニヤ板の2度目の塗り。全て塗り終えた。

今日も設備屋さんは7時過ぎまで作業されていた。昨日僕が入っていたせまい隙間での作業も。

雨。興奮しているのか連日朝早く目が覚めて眠れない。どうせ眠れないならと早朝6時前に現場に掃除に出かけた。

と、すでに先客が。設備やさんだ。夜遅くまで仕事している設備屋さんがまさか朝6時前にすでに仕事しているとは思わなかったのでびっくり。

これは先日僕も入って作業したせまいスペース。浴槽の蛇口の配管。でもTOTOはこのスペースがあるだけいいそうだ。タカラにはこのスペースが無いので最初に工事して置くしか無いとのこと。まあ、工事しないで使うだけの人には余り関係がない話だけど。

浴槽から見た洗面所の配管(と電気配線)

この部分は洗面所の床下になる予定。そのわずかの隙間を取り合っている。

屋根裏収納にnaruchanからもらったブルーシートを片付けた。屋根がかかるまでの間、このシートにずいぶん助けられたなぁ。

設備屋さんによると梅雨入りしたらしい。今も雨が音を立てて降っている。今日の防水シート貼りはどうなるのだろう。

住宅金融公庫、中間時の現場審査。

無事、現場審査合格。

以下、住宅金融普及協会「マイホーム新築融資のご案内」の冊子より

●現場審査(中間時)は、工事が公庫の定めている基準に適合しているかを公共団体等の担当者が目視できる範囲で審査するものです。

●現場審査の申請は、屋根工事が完了してから外壁の断熱工事が完了するまでの間に行います。

●提出書類につきましては、「個人住宅設計審査及び現場審査関係書類」をご覧ください。

●現場審査(中間時)に合格しますと、公共団体等から「現場審査に関する通知書(中間時)」が郵送されます。

■条件

現場審査(中間時)に不合格となった場合は融資の決定を取り消します。

躯体の土台と基礎の間に基礎パッキンをはさんでできた隙間から鼠や虫などが入らないようにするための防鼠材の取り付け。

家をつくるにもいろんな知恵と商品があるものだ。

ピアノ室吹き抜け部の垂木に金具の補強。

こんな形。